Serge Smulevic évoque le deuxième jour de sa libération de Dachau et la façon dont il a retrouvé sa famille.

Dachau, 30 avril 1945.

Ils ont mis des lits de camp dans le block dont les murs ont été passés à la chaux.

Je suis allongé, dans une grande chemise de nuit blanche, dans un drap tout blanc et un homme vêtu d’une blouse blanche sous laquelle je vois un uniforme de couleur kaki me noue un lacet en caoutchouc autour du bras. Il me pique dans le bras avec une seringue. Je n’ai pas mal du tout. Il a plein de stylos dans la poche de son uniforme. Il a des cheveux tout courts, blonds presque blancs et il porte des lunettes dorées. Un autre homme plus jeune se tient à côté de lui. Ils ne disent rien. Je vis hors du temps . Je ne sais pas l’heure qu’il est, mais je ne dois pas aller sur la grande place que je vois dehors, à travers la fenêtre du block. Personne ne crie et il règne un silence inquiétant.

Je ne comprends plus rien. Hier il y avait un bruit infernal autour de nous, on criait de tous les côtés, on hurlait, on entendait tirer ainsi que les crépitements des mitrailleuses, des gens pleuraient très fort, il y avait des soldats partout qui parlaient une langue qui ressemblait à de l’anglais. Il y avait aussi des hommes en civil, armés. On me bousculait violemment et je venais de quitter un groupe de déportés qui descendaient d’un mirador en agitant des fusils en hurlant comme des fous. J’avais aussi un fusil dans la main. Quelqu’un me l’a arraché et je suis tombé. Puis je me suis retrouvé tout nu dans une bassine pendant qu’un déporté me brossait le dos avec un désinfectant.Puis je ne sais plus rien, sauf que deux soldats m’ont mis sur une civière pour me porter dans cette baraque où je me trouve maintenant.

A l’orage terrifiant a succédé un calme troué parfois de coups de fusils.Bien plus tard les deux hommes en blanc sont revenus devant mon lit accompagnés de deux soldats avec une civière et l’aîné a dit : « Typhus »

Les deux soldats m’ont mis sur la civière et on m’a transporté dans un autre block et ils m’ont déposé dans un autre lit. Puis, plus rien. Un peu plus tard, un autre militaire vêtu d’une blouse blanche m’a fait une piqûre.Ce n’est qu’à partir de ce moment, et je m’en souviens très bien, que je me suis mis à réfléchir. J’avais déjà compris depuis la veille que nous avions été libérés. Que c’étaient des Américains, ça aussi. Que je me trouvais dans une espèce d’hôpital, ça aussi et qu’on allait nous soigner. Ce n’est qu’à partir de là que dans un tourbillon extraordinaire, j’ai pensé à mes parents et à tous les miens. Comment faire pour qu’ils sachent que nous étions vivants et où étaient-ils et comment les prévenir ? A ce moment précis un militaire s’approcha de chacun de nous (nous étions bien une cinquantaine dans le block) avec du papier à lettre et des enveloppes portant un gros cachet et nous expliqua dans un français approximatif mais compréhensible, que si nous avions une adresse où faire parvenir des nouvelles, il suffisait de l’inscrire sur la feuille de papier qui partirait en priorité.

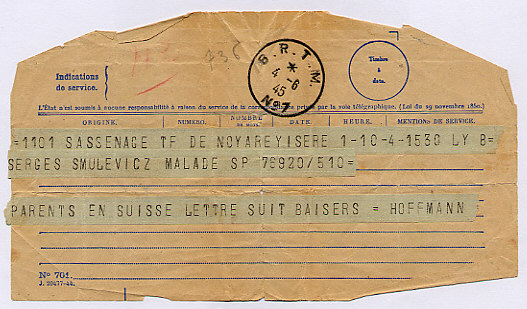

J’ignorais totalement où pouvaient se trouver mes parents, s’ils n’avaient pas été déportés, s’ils vivaient encore, mais je me suis souvenu que ma tante, la sœur de ma mère, avait quitté Vence pour l’Isère, plus précisément pour Noyarey. Elle me l’avait fait savoir lorsque j’étais encore en prison à Nice. Et je lui ai écrit là. Trois jours plus tard, un soldat m’apporta un télégramme (que j’ai toujours) avec le texte : « Parents vivants, en Suisse, lettre suit. Signé E. Hoffmann ».

Et l’attente commença. On apprit qu’on allait nous transférer dans un hôpital d’évacuation militaire, le 401e H.E.M. où nous serions pris en charge par une équipe de médecins spécialistes français pour chacun des cas à traiter. Que mon typhus était dans une phase de début et qu’avec la pénicilline, on allait pouvoir l’enrayer et des tas de nouvelles rassurantes. Je n’avais toujours pas mal, mais j’étais dans un tel état de faiblesse qu’il m’était impossible de me tenir debout sur les jambes. On devait me transporter en civière tous les matins vers les salles d’examens et de soins. Quant à la nourriture, des spécialistes s’en occupaient, de façon à équilibrer notre alimentation. Je ne m’en faisais absolument pas pour cela.

Mais mon souci principal était devenu la suite de ma vie. Il m’était devenu très difficile de comprendre et d’admettre que j’allais pouvoir reprendre une vie normale. C’est-à-dire, tout d’abord m’asseoir à une table pour manger normalement, me coucher dans un lit avec des draps, pour dormir normalement. Et quoi faire pendant toute une journée ? Les filles ? Ça ne m’avait même pas traversé l’esprit. Je n’y pensais absolument pas (pour l’instant…).

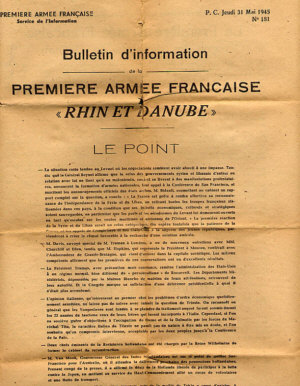

Nous sommes donc partis pour le 401e H.E.M. Nous devions faire escale à Bodensee, sur le lac de Constance, et c’est là que nous avons passé deux jours et deux nuits dans le château de Constance. Un rêve. Nous avions chacun une chambre luxueuse, avec des lits somptueux et une vue sur le lac extraordinaire. Et c’est là que le général de Lattre de Tassigny est venu nous voir pour nous saluer et nous raconter comment s’était passée notre libération à Dachau. J’ai encore le Bulletin d’Information de l’armée qui relate ces faits.

L’article commence par évoquer le dernier télégramme de Himmler ordonnant l’évacuation des valides du camp et la liquidation des autres.

Puis nous sommes arrivés à Emmendingen à l’Hôpital Militaire. Quelle chance, quel bonheur ! Nous étions dans de grandes chambrées, très vastes, très aérées, environ une dizaine de malades par chambrée. Avec visites de médecins toutes les deux heures, des infirmiers, des soins formidables et des spécialistes pour l’alimentation, très stricte. Tous les jours, deux soldats me portaient sur un brancard pour aller me peser. Chaque jour j’avais un kilo de plus, et c’est ainsi qu’en un mois, j’ai repris 30 kilos. Tout doucement, j’ai réappris à marcher, sur mes jambes qui flageolaient encore. La date de notre départ approchait.

J’avais pu me faire à l’idée de reprendre une vie normale. Quelques jours après mon installation à l’hôpital, j’ai hérité d’un nouveau voisin de lit, qui n’était autre que René Khoudy qui devint vite un bon ami. Il était pianiste, et il faisait partie de l’orchestre du camp qui jouait des marches militaires pendant que les déportés défilaient pour aller au travail. (1)

Je suis resté hospitalisé pendant près de 50 jours. Pendant ces 50 jours, combien de fois ma déportation a défilé devant mes yeux ? Pratiquement tous les jours. Avec tous les détails. Impossible de faire autre chose. Mais aussi : ma vie à Thionville, mes études, notre vie de réfugiés, mon entrée dans la résistance, mes retrouvailles avec Ernest Lambert, la dénonciation par ma logeuse, mes trois mois de prison à Nice, Drancy, et pour finir ma déportation, suivie de ma libération. Mes amis, mes réussites, mes déceptions, les trahisons, les vengeances que j’allais pouvoir m’offrir et qui ne se sont jamais réalisées, ma réintégration dans une vie normale, les filles, faire la fête avant de reprendre un travail et fonder une famille, oui j’ai pensé à tout cela, j’ai fait des rêves et rien ne s’est vraiment passé comme je l’avais imaginé, mais tout autrement.

Oui, tout à fait autrement. Une vie mouvementée, pas facile du tout au début, compliquée, pleine d’embûches. Il a fallu lutter, avoir une femme comme la mienne qui me comprenne, qui me suive, qui subisse mes caprices et me soutienne, qui admette toutes mes fantaisies. Oui, j’ai eu une vie très riche, bien remplie, des enfants merveilleux, des amis formidables, une réussite dans presque toutes mes entreprises, dans la plupart de mes fantaisies et c’est ainsi que nous avons pu fêter 55 années de mariage, 58 années de libération des camps.

Serge Smulevic – 30 avril 2003.

Et que je peux vous raconter tout cela. Sans toutefois entrer dans les détails, parce là, vous n’en sortiriez pas vivant , je vous le garantis.….

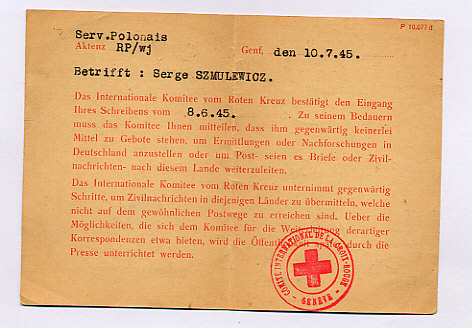

Je dois ajouter une chose intéressante. Lorsque j’ai pu retrouver ma tante à Noyarey, j’ai aussi appris par elle que ma mère qui se trouvait encore en Suisse, fin juin 1945, avait fait faire des recherches par la Croix Rouge Internationale pour me retrouver, alors que j’avais été libéré par les Américains à Dachau, déjà depuis un bon moment (le 29 avril 1945) et que les listes des déportés libérés étaient disponibles et affichées un peu partout et ma mère a reçu une réponse de la Croix Rouge au mois de juillet 1945, qu’ils ne savaient pas où j’étais… peut-être en Russie et qu’ils continueraient les recherches intensivement. Je possède également cette carte.

Aux dernières nouvelles, toutes récentes, je viens d’apprendre que la Croix Rouge Internationale me cherche toujours…………….

Note :

(1) Avec un de ses amis, Simon Laks, ils ont écrit un très beau livre « Musiques d’un autre Monde » qui a été récompensé par le prix « Nord », préfacé par Georges Duhamel, mais on ne parle jamais de René Khoudy, mais seulement de Simon Laks, qui a su se projeter vers l’avant de la « scène » … René Khoudy est resté mon ami, jusqu’à sa mort, dans les années 1979. ⇧