par Olivier Lek-Lafferière

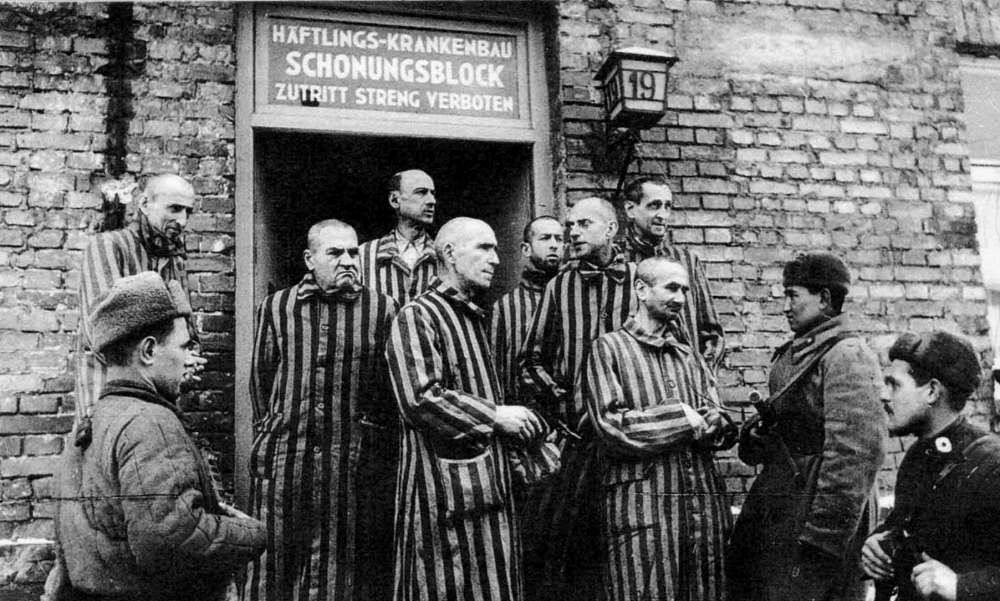

Le 27 janvier 2025, ce sera le 80e anniversaire de la libération des camps de concentration et du centre de mise à mort d’Auschwitz-Birkenau. À l’occasion de cette journée de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l’humanité, retour sur la genèse de la notion de génocide et sur son application un an après que la CIJ a rendu une décision inédite, demandant pour la première fois la mise en œuvre de mesures préventives.

De la notion de génocide de Lemkin à la Convention de 1948

En 1943, Churchill déclare : « Nous sommes en présence d’un crime sans nom ». La notion de génocide est souvent associée à la destruction des Juifs d’Europe par les nazis, perçue comme en étant à la fois le prototype et le paradigme, si bien que tous les processus dénoncés comme des génocides y sont comparés (pour asseoir ou pour contester cette qualification).

Meurtres en masse et barbarie

C’est en effet en 1943 que le juriste juif polonais Raphaël Lemkin a forgé le terme. Mais ses préoccupations en la matière commencent bien avant. Lemkin était marqué par le massacre de masse des ArménienNEs au début du 20e siècle. On parlait alors parfois de « meurtres en masse ». Mais, dès les années 1930, Lemkin cherchait à définir juridiquement un crime international spécifique, qu’il appelait alors « barbarie ».

Dans les années 1940, Lemkin cherche un moyen de bousculer ce qu’il appellera « une colossale conspiration du silence » : « Un double meurtre était perpétré. L’un par les nazis, l’autre par les Alliés qui refusaient de faire savoir que l’extermination de nations et de races avait déjà commencé ». Lemkin voulait inclure aussi bien la politique nazie envers les Juifs et les Tziganes qu’envers les nations en voie de germanisation, en particulier la Pologne. Considérant que le terme « barbarie » est trop vague, confiant dans le pouvoir du langage et du droit, il forme alors le néologisme « génocide », en combinant les mots grecs « genos » (race, peuple, tribu) et « cide » (tuer).

L’intention d’anéantir un groupe

En 1944, Lemkin définit le génocide comme « un crime commis avec l’intention de détruire, en tout ou partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux ». Le terme cherche à qualifier des actes d’une intention particulière : l’anéantissement d’un groupe humain en tant que tel, et pas seulement le massacre d’un grand nombre d’individus civils. Un autre enjeu est qu’il s’agisse d’un crime relevant du droit international plus large que le droit de la guerre : la qualification doit pouvoir s’appliquer lorsqu’il n’y a pas de guerre et lorsque les victimes font partie des ressortissants de l’État des responsables.

Pour Lemkin, la réalisation du génocide peut passer par des moyens extrêmement variés : « En règle générale, le génocide ne signifie pas nécessairement la destruction immédiate d’une nation, sauf lorsqu’il est réalisé par des meurtres en masse de tous les membres d’une nation. Il entend plutôt signifier un plan coordonné de différentes actions visant à la destruction de fondements essentiels de la vie de groupes nationaux, dans le but d’exterminer les groupes eux-mêmes. Un tel plan aurait pour objectifs la désintégration des institutions politiques et sociales, de la culture, de la langue, des sentiments nationaux, de la religion et de la vie économique de groupes nationaux, ainsi que la suppression de la sécurité personnelle, de la liberté, de la santé, de la dignité, voire de la vie des personnes appartenant à ces groupes » 1.

La Convention de 1948

La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide a été adoptée par les Nations unies en 1948. Elle est plus restrictive que ce que Lemkin avait en tête. Elle définit le génocide comme « tout acte commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux ». Elle énumère cinq actes constitutifs : meurtre, atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale, conditions d’existence destinées à entraîner la destruction physique totale ou partielle, mesures visant à entraver les naissances et transfert forcé d’enfants. Les États ont l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour punir et empêcher les génocides.

Lemkin avait une grande confiance dans la puissance préventive de l’inscription du crime de génocide dans le droit international. L’histoire apportera malheureusement un démenti cinglant à ce fétichisme du droit.

Le génocide, un outil juridico-politique

L’introduction de la notion de génocide n’a manifestement pas eu l’efficacité qu’espéraient ses promoteurs. Le génocide des Juifs et des Tziganes par les nazis est un terrible succès, par le nombre de victimes, et parce que le Yiddishland est un monde détruit, une culture annihilée.

Un faible moyen de prévention

Le procès de Nuremberg, au grand damne de Lemkin, n’a pas mentionné le génocide dans le jugement — pas seulement parce que la Convention de 1948 lui est postérieure — l’extermination des Juifs y tient une place marginale ; Auschwitz y est évoqué comme en passant ; Treblinka et Sobibor, pas du tout. Après 1948, ce nouveau terme n’a pas davantage permis de prévenir les processus génocidaires. Il a fallu attendre la création du Tribunal international pour les crimes dans l’ex-Yougoslavie (TPY, 1993) et du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR, 1994) pour que les premières accusations de crime de génocide soient portées devant les tribunaux, après-coup. Et comme pour le droit pénal individuel, les condamnations ne jouent pas le rôle dissuasif qu’on veut souvent leur prêter — tant les ressorts profonds qui mènent à ce type de crime dépassent ce genre de considérants.

Gaza : une décision historique de la CIJ

Il n’en reste pas moins que la notion de génocide est un outil juridico-politique important. Pour la première fois, le 26 janvier 2024 (la veille de l’anniversaire de la libération d’Auschwitz), elle a eu un début de mise en œuvre juridique préventive : la Cour internationale de Justice (CIJ) a rendu une décision demandant à Israël d’empêcher d’éventuels actes de génocide, créant ainsi des obligations juridiquement contraignantes pour Israël et pour l’ensemble des États, qui doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour prévenir le génocide.

Cette décision n’a certes pas été suivie d’effets et les complicités occidentales n’ont pas pris fin — il n’y a pour nous rien d’étonnant à cela, car nous ne plaçons ni la justice ni sa mise en œuvre, encore moins pour le droit international, en dehors des rapports de forces politiques.

Intention génocidaire et finalité exterminatrice

Le modèle du génocide ayant pour finalité l’extermination du groupe cible est instrumentalisé par les soutiens d’Israël pour nier l’intention génocidaire, malgré les déclarations nombreuses et sans équivoque, les actes destructeurs et les conséquences massives. Il y a ici une confusion volontaire entre intention et finalité. Si quelqu’un tue un parent pour l’héritage, son but final n’est certes pas le meurtre (mais la richesse), celui-ci n’en reste pas moins volontaire, intentionnel et même prémédité.

L’objectif des dirigeants israéliens n’est peut-être pas l’annihilation des Palestiniens et Palestiniennes (qui n’existent pas dans leur esprit, puisqu’il n’y a que des Arabes) mais l’épuration ethnique, l’extension de la colonisation de remplacement d’un peuple par un autre. Il n’en reste pas moins que pour ce résultat, les moyens intentionnellement mis en œuvre et revendiqués relèvent du crime de génocide (massacres et destructions de masse, famine, destructions des infrastructures, déplacements forcés, etc.). « Détruire pour chasser », comme le dit l’historien et politologue Jacques Semelin 1, c’est encore détruire.

Olivier Lek-Lafferière

Ce texte a paru le 23 janvier 2025, dans L’Anticapitaliste.

Olivier Lek-Lafferière est professeur agrégé de philosophie, animateur de formations antiracistes, notamment sur l’antisémitisme